ESTE PROBLEMA NOS TRAE DE CABEZA MARZO

Escrito por en . Publicado en Portada.

Escrito por Ismael Carmona García en . Publicado en Portada.

El miércoles día 9, el Departamento de Clásicas se embarcó en una nueva expedición por el término montehermoseño en busca de las evidencias culturales de la civilización romana, de la cultura pastoril de hace unos siglos y la biodiversidad natural de cuneta y monte.

Hexapétalas en la c/ Mayor

La ruta nos llevó a analizar arquitectura vernácula urbana y rural. El viaje comenzó por el propio Parqui d’Abaju y nos llevó hasta los confines de la barrera natural que son los barrancos del Arró Tuna. El día estaba húmedo y frío, perfecto para horas de caminata.

Muru en el Altu Carcavosu

No nos escapamos del continuo jarineu, pues nos estuvo mollisqueandu prácticamente todo el camino, a ratos lloviendo: era necesario ir con chubasquero, las cachuscas y un paraguas.

En la noria de los huertos de los Tremalis

En la noria de los huertos de los Tremalis

El trayecto fue con numerosas paradas que nos llevó a conocer los siguientes lugares.

* La juenti’l Burru.

* Las rosetas de la c/ San Bartolomé.

* El pulvino de la ermita de san Bartolu y su hexapétala de la clave del arco de entrada.

* El podu Fernandu.

* Los esgrafiados del casco viejo situados en las calles aledañas a la plaza del

ayuntamiento.

* Los símbolos de protección paganos y cristianos de las casas montehermoseñas

(jerraúras, rosetas, crudis, etc.)

* La crus Graná

* El lagar de Ladiu.

* El Charquitu.

* Yacimiento visigodo de San Pedrillu.

* Un chozu farrungau en os Jerechalis.

* La juenti de Juan Martín.

* El Altu Carcavosu, con chozu y corral.

* Los Tremalis: noria y pequeño ager romano.

* El Caozu: el lagar del Caozu y noria.

* El lagar de la Puenti y la Puenti.

* La juenti los Tremalis y el chozu los Tremalis.

* La juenti’l Roncu.

* El podu Caprichu.

* El podu Morón.

En las proximidades del ager de los Tremalis, con la noria al fondo

En las proximidades del ager de los Tremalis, con la noria al fondo

Dentro de la arquitectura urbana del casco viejo, apreciamos los numerosos esgrafiados con hexapétalas que decoraban balconadas, ventanas y puertas, algún que otro lauburu, símbolos marianos y cristianos.

También pudimos ver las huellas de los jerrajis de las batipuertas, alfices decorados con motivos semicirculares en puertas y ventanas, llaveras labradas de especial finura en las pocas puertas antiguas que se conservan, las poyatas que sirven de fresqueras, las jerraúras decorativas y protectoras y fechas labradas en las tozas o esgrafiadas en la pared. Los alumnos pudieron ver las diferencias entre bajo, medio y alto relieve en los diversos elementos labrados por el pueblo en tozas y macheras de los bastioris de las puertas.

Achancandu unu de los numerosus regatus

En la arquitectura fruto de la explotación ganadera que pudimos observar, comprobamos el mal estado en que se encuentran chozus y corrales. De los chozus o murus que visitamos, uno estaba completamente derruido (los Jerechalis), otro se encontraba sin bóveda y usado como escombrera (el Altu Carcavosu) y solo uno se encontraba entero (los Tremalis). De los corralis, uno estaba en uso a día de hoy y otro apenas conservaba

el muro y algunos vanos y del otro no hay ni rastro.

Bajando al lagar del Caozu

De los lagares que pudimos ver, ninguno de ellos son visitables. El del Caozu está en completa ruina, conservando apenas los muros de alrededor rodeados de zarzas de tres metros, del que apenas pudimos leer la fecha de 1927 en uno de sus laterales. No pudimos acceder a ningún elemento típico como las arcabuderas, pilonis, lagareras o cortijus. El otro, el de la Puenti, también inaccesible por las zarzas, los huecos en el suelo

y el peligro de derrumbe de algunas zonas, solo lo pudimos ver desde fuera, apoyados en el petril de la Puenti.

Propietario y fecha del lagar del Caozu

Propietario y fecha del lagar del Caozu

Relacionadas también con la cultura hortelana, pudimos visitar dos norias, una en los Tremalis, al pie del Cordel y otra en el Caozu, al pie del arró Tuna. Las conservan el pozo encañau, pero no tienen todos los elementos, si bien la maquinaria de la noria se conserva a simple vista.

El Cordel en la zona de la Morisca

El Cordel en la zona de la Morisca

En la Puenti estuvimos analizando su construcción, la bóveda del ojo del puente, los arranques, las piedras labradas y no pudimos evidenciar ningún elemento romano que justifique su sobrenombre popular del Puenti Romanu, siendo su nombre antiguo simplemente la Puenti. Esto no quiere decir que en tiempos en que el Cordel servía de vía secundaria para subir a las tierras caperenses no hubiera un pequeño puente que permitiera el paso de pequeños vehículos o animales y que este desapareciera tras las sucesivas reformas.

En la Puenti con el lagar homónimo de fondo

Al pasar por San Pedrillu y los Tremalis pudimos comprobar en superficie los restos tardorromanos y visigodos de escasa entidad, simplemente documental, pero que no dio una idea de la importancia del Cordel como vía de paso antiquisíma, mucho antes del nacimiento del propio pueblo.

El chozu los Tremalis

En el camino pudimos ser conscientes de la continua explotación animal que se sigue perpetuando a día de hoy en los campos montehermoseños. Mientras que los antiguos sistemas de explotación pastoril se derrumban y caen en el olvido, nuevas alambradas, embarcaderos metálicos y colmenas artificiales se levantan por doquier, encerrando ovejas, vacas con sus crías y sacando miel de jara en las partes más fragosas de las barrancas del arró Tuna.

En la juenti’l Roncu

La floración de una primavera insólita, adelantada y seca, nos llevo a ver jaras, tumillus burrerus, botones azules, pajaritus, las lagrimitas del niñu Jesús, espinus o mestrantus.Tristemente, las cunetas sirven de pretexto para tirar frigoríficos y microondas por personas desaprensivas y egoístas y los cruces de camino como encuentro de botellones o trasiego de alpacas.

A pesar del tiempo húmedo, el viaje lo hicimos en un ambiente distendido, con buen ritmo, bajando barreras, achancandu regatos, subiendo veredas, apreciendo el legado de los antepasados y de la escasa naturaleza que se escapa del afán dominador del ser humano.

Escrito por Ismael Carmona García en . Publicado en Portada.

El pasado miércoles 23 de febrero los alumnos de Latín de 4ºC y 4ºD hicieron una excursión a tierras caperenses para descubrir el pasado romano de la comarca. El tiempo acompañaba y la sensación de primavera adelantada se veía en la floración de ciruelos, escobas y jaras, con el desolador paisaje de una dehesa asolanada sometida a una terrible sequía. Esta ocasión nos acompañó Puerto, compañera de Orientación, quien aprendió y disfrutó como los demás alumnos de esta experiencia por los vestigios romanos.

El alumnado de Latín junto a Puerto, compañera de Orientación. De fondo los miliarios

La primera parada fue en el vecino pueblo de Carcaboso, por cuyo término transcurría la Vía de la Plata, según evidencian los múltiples miliarios que se han encontrado. Cuatro de ellos están expuestos en el denominado Parque de los Miliarios, dos exentos y otros dos formando parte de la decoración de la fachada de la remodelada iglesia. Una vez repartidos los folios con las transcripciones, los alumnos pudieron comprobar in situ los errores en los que muchos arqueólogos caen a la hora de hacer las lecturas de las piedras, ligaturas obviadas, interpunctiones que no aparecen, etc. Además, en el segundo de los miliarios se pudieron ver los restos de pintura roja con las que resaltaban las letras y el mal estado de conservación al estar divido por la mitad, sesgando parte de las letras, diciendo así:

Imp(erator) · Caesar / Divi · Nervae · fi(lius) / [Ner]va · Traianus / [Aug]ustus · Germa/nicus

· pontifex / maximus · tribuni/t(ia) · potestate · co(n)s(ul) / iterum · restituit / CIII

‘El Emperador César, hijo del divino Nerva, Nerva Trajano Augusto Germánico, pontífice

máximo, con potestad tribunicia, cónsul por segunda vez, lo mandó reparar. Milla 103.’

De los miliarios encastrados en la fachada de la iglesia se pudo observar el rebaje de la basa del miliario derecho y el estado deficiente de conservación del texto. A todo ello, los alumnos pudieron palpar y observar detenidamente todos los detalles a la lectura de los miliarios, comprobando la dificultad interpretativa que entrañan las mutilaciones y desgaste de las piezas.

El alumnado viendo y oyendo las explicaciones sobre la villa urbana excavada

Tras media hora de estudio de los miliarios, partimos al segundo destino: Cáparra. Allí, después de una rápida visita al centro de interpretación y de visualizar el vídeo de recreación, pasamos a ver el yacimiento.

El profesor de Latín explicando las diferentes estancias de las thermae

La primera parada fueron los restos de la necrópolis sobre la que está hecho el propio centro de interpretación, a las afueras de la ciudad. Es posible ver una tumba descubierta y restos en la superficie de otras varias.

Comentando los suelos de mosaico y distribución de la villa

Seguidamente visitamos el anfiteatro, excavado hace pocos años y reconstruido, para comprobar la modestia de su hechura y el escaso uso que hubo de tener.

El camino entre el olivar nos lleva a cruzar la muralla junto a la puerta de acceso del sureste, franqueada por dos torreones de escasa altura, en cuyo suelo se ven las huellas del rodaje y tránsito en las lanchas y en los sillares almohadillados de la parte interna.

Junto a la recreación del miliario de Nerón

Subiendo, siempre entre olivos, llegamos a una pequeño cerro desde donde se ve el arco tetrápilo y la zona excavada en general. Al bajar, fue obligatoria la parada ante la monumental villa urbana que abarca toda la manzana y el recorrido por la parte este de las termas, en el acceso nuevo y preparado para discapacitados que se abre desde el decumanus.

Disfrutando del almuerzo saludable bajo junto al arco tetrápilo

Tras la interpretación de parte de las termas y contar la historia del miliario de Nerón, acudimos rápidamente al arco tetrápilo para almorzar de manera saludable bocadillos vegetales, fruta y frutos secos.

Puerto señalando al foro de la ciudad

Algunas alumnas aprovecharon para visitar algunas ruinas del forum y otros para reponerse bajo los imponentes arcos del monumento que Marcus Fidius Macer dedicó a Bolosea y a Julia Luperca, según reza la dedicatoria que da al decumanus.

Discipuli magisterque ante arcum Caparensem

Bajando de nuevo por el cardo maximus, contemplando las piscinas, tabernae, el puteus y los restos de la antigua ermita que se edificó en las termas, regresamos al autobús rumbo a la tercera y última parada: Granadilla.

gra

Vistas de la sequía en el pantano de Gabriel y Galán desde la muralla de Granadilla

Después de atravesar las maltrechas carreteras que unen Cáparra con Zarza y cruzar los desfiladeros pizarrosos que separan Zarza de Granadilla, llegamos al pueblo desangelado de Granada, disminuida en nombre y en personas por la Administración de diversas épocas.

Epitafio de Betela, en Granadilla

Allí nos comunicaron que no había manera de ver el epitafio de Cilea ni el ara votiva al ignoto dios vettón Miraro Samaco Adualio, apenas las calles del pueblo y el castillo. No obstante, pudimos leer antes de la visita el epitafio del hijo de Ciliso y el de Betela que sirve de machera en una de las casas en la calle principal, con la siguiente lectura:

– – – – – – / Cilisi • f(ilius) / an(norum) LX / Boetela / Cili • f(ilia) [an(norum)] LI? / h(ic) • s(iti) •

s(unt) • s(it) [v(obis) t(erra)] l(evis) / Flavos / eq(ues) • patri / et • m(atri) • f(aciendum) • c(uravit)

‘… hijo de Ciliso, de 60 años de edad. Betela, hija de Cilio, de 51? años, aquí yacen. Que

les sea la terra ligera. El caballero Flavo se preocupó de hacerlo para su padre y su

madre’

Tras dicha parada, el alumnado disfrutó de las increíbles vistas desde el paseo de ronda y el castillo, los cuidados y pulcros huertos y la decoración ajardinada de las casas y los rincones habilitados del pueblo.

La excursión transcurrió sin problemas, con la asistencia de Puerto, quien, además se encargó de fotografiar gran parte del viaje mientras este Departamento daba las explicaciones y servía de guía en el yacimiento. El alumnado de Latín pudo valorar el estado de conservación de los yacimientos, saber interpretar monumentos, elementos de las calzadas e incluso algo de epigrafía latina, con la desazón e incomprensión de no poder acceder a más elementos por no estar excavados o por simplemente no dejarlos visitar por causas administrativas. No obstante, en una mañana se abarcó mucho territorio y puso en valor el patrimonio visitable de época romana que tienen a su disposición para futuras incursiones particulares y familiares.

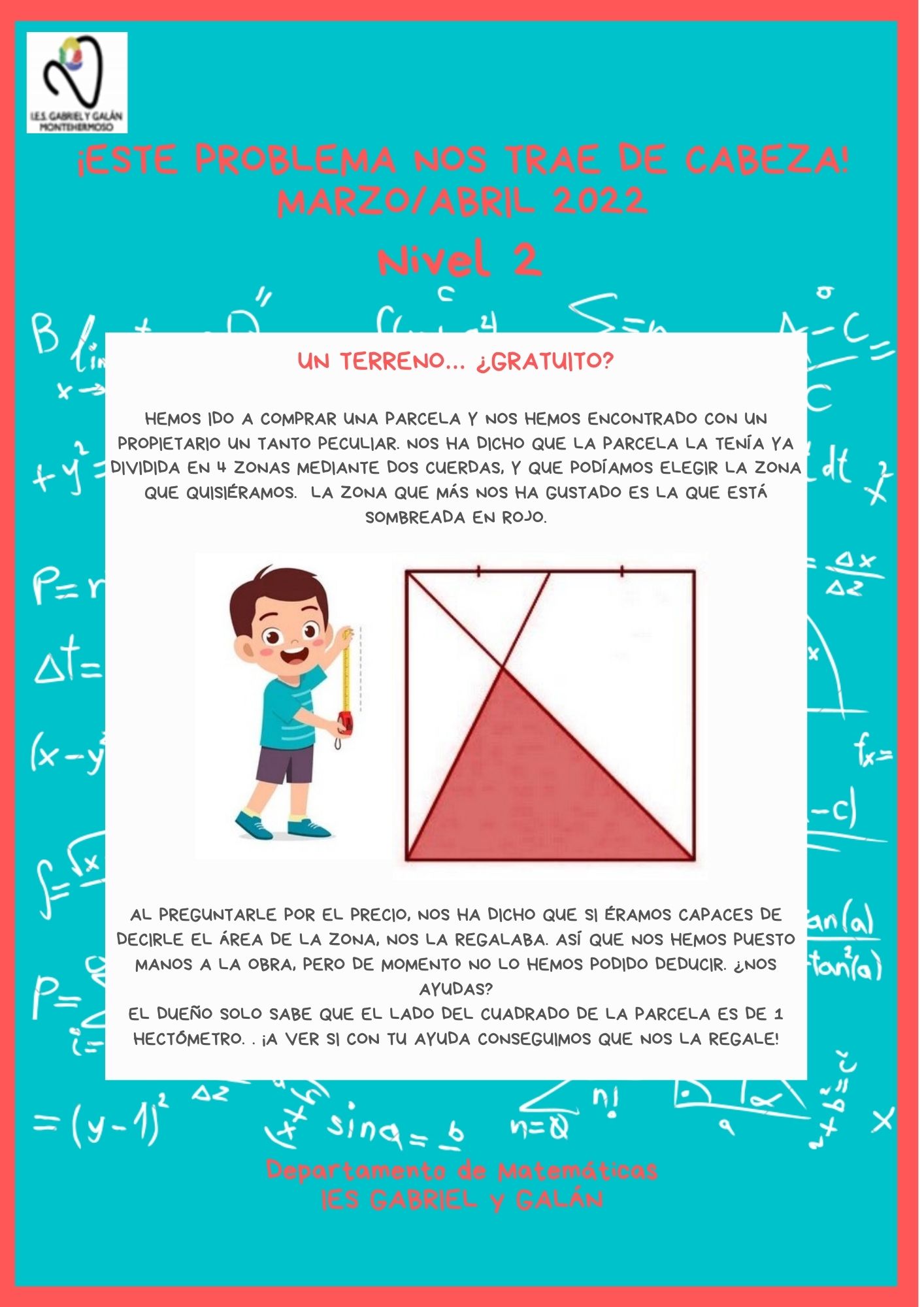

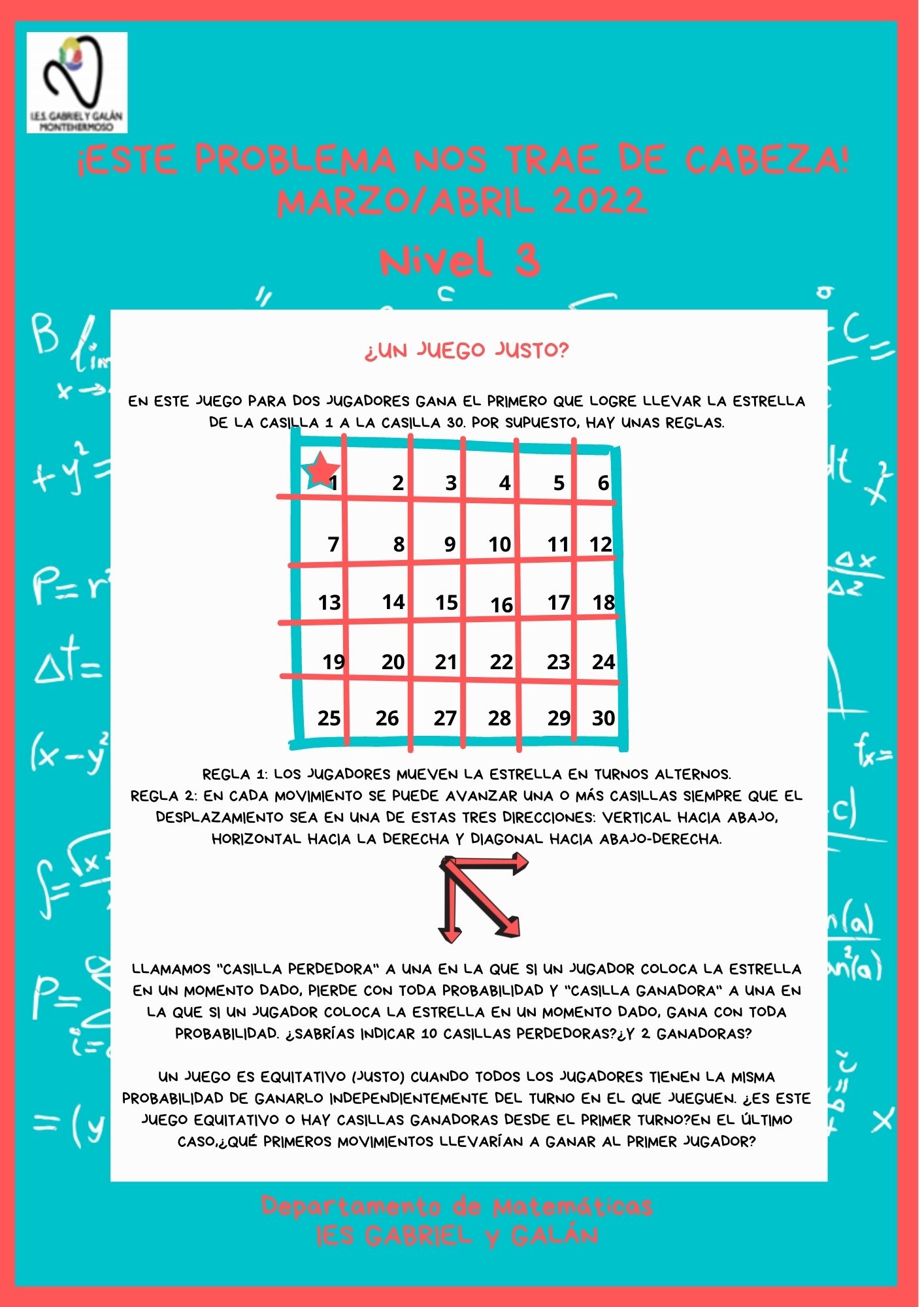

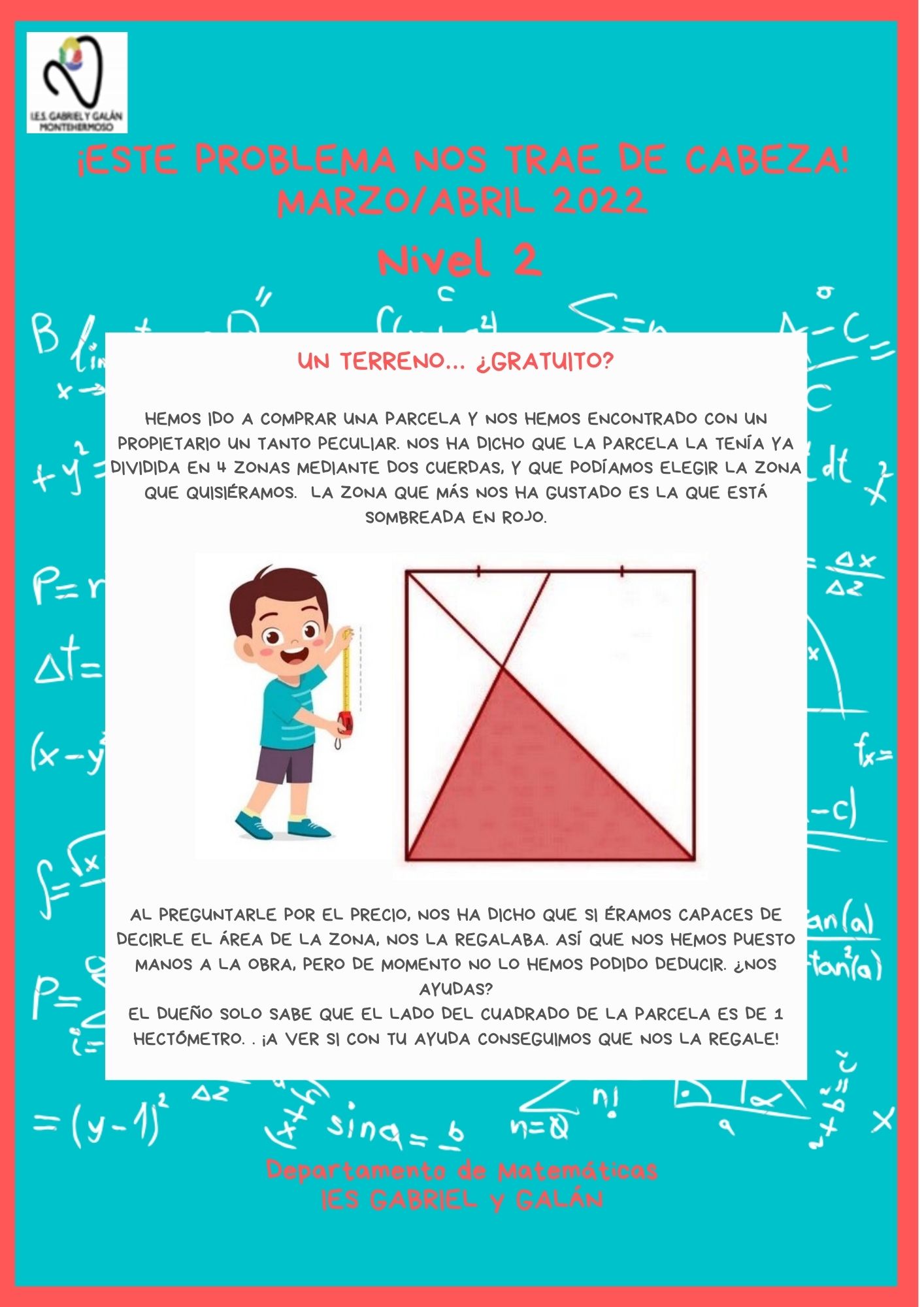

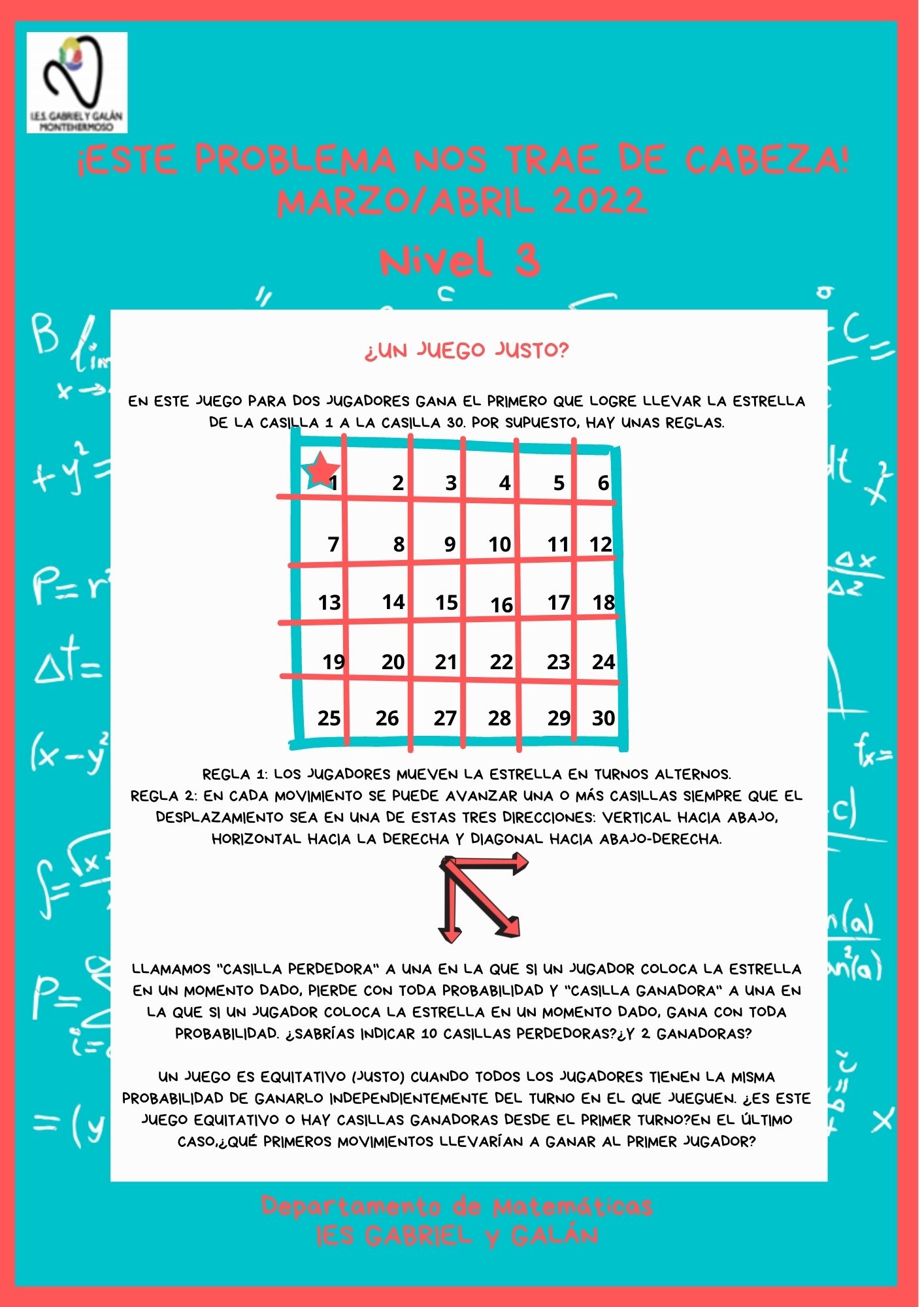

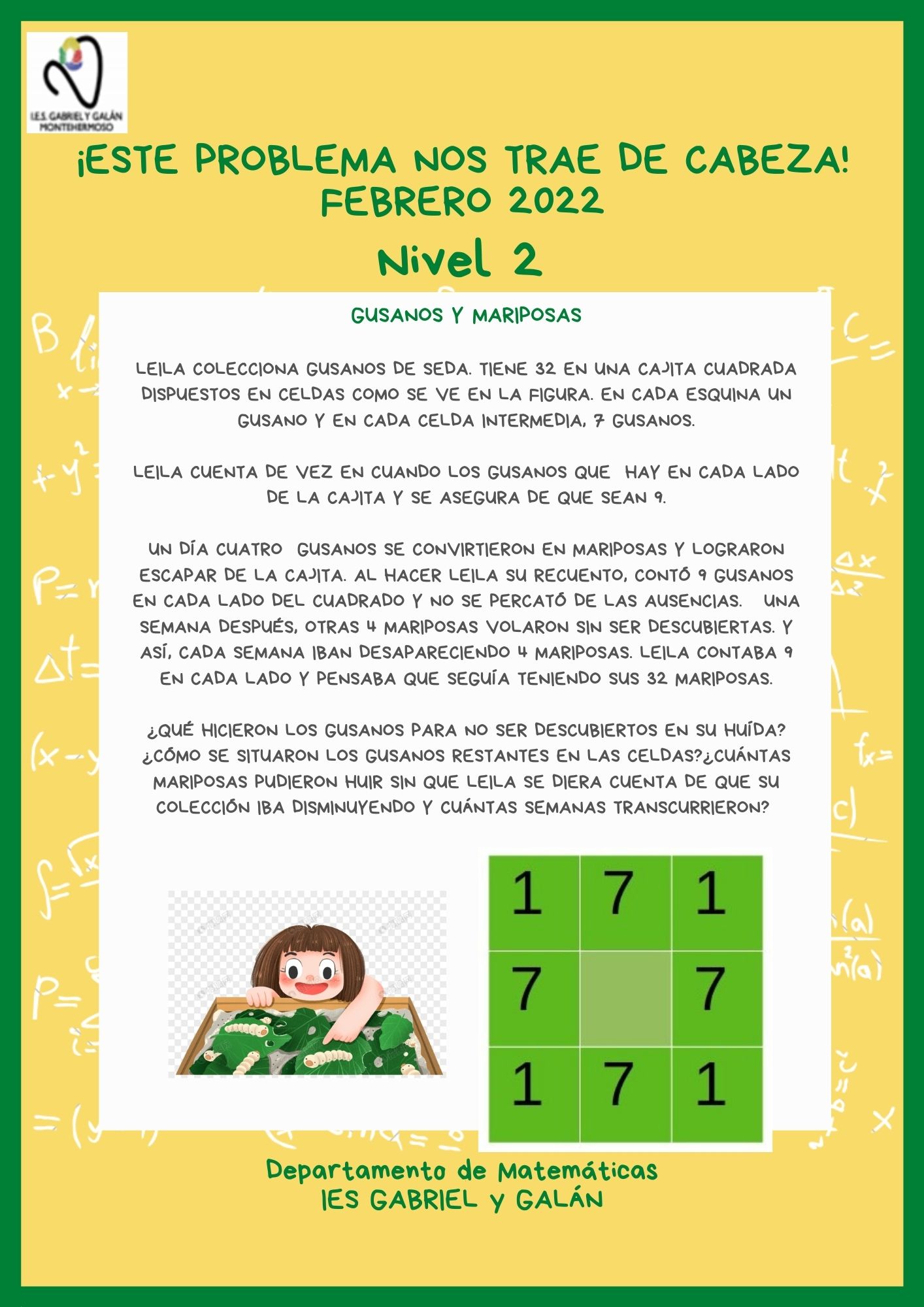

Escrito por en . Publicado en Matemáticas, Portada.

Escrito por Ismael Carmona García en . Publicado en Portada.

El día 16 de febrero de 2022 el Dpto. de Clásicas realizó una ruta cultural con el alumnado matriculado en Griego II y Latín II por el término de Montehermoso. Los temas abarcados durante la ruta fueron arqueológicos, de arquitectura pastoril, botánica con los nombres vernáculos, arquitectura popular de molinos y lagares, zoología y toponimia tradicional.

Roseta hexapétala de cipo o cupa romana en la iglesia de San Bartolomé

La ruta de casi 15 km, que abarcó el casco urbano hasta l’Arró Tuna (zona de las Retuertas) por el este y Val Buena por el norte, contempló los siguientes jitus de visitéu:

La juenti’l Burru.

Rosetas c/ San Bartolomé.

Cipus/cupa ermita de san Bartolomé.

El podu Fernandu.

Rayáus, poyatas, barconis i jerraúras de c/ Gonzalo de Córdoba.

Rosetas c/ san Antoniu.

Rosetas y relieves c/ Colón.

La crus Graná.

El lagal del tíu Ladiu.

Chozu i corral en os Jerechalis.

La juenti Juan Martín.

El lagal d’Almea.

El molinu la Juana.

El altu Carcavosu (chozu i corral)

La casetina Luciu.

Piera jincá en el Guijarru.

Los Tremalis (trampalis, noria, juenti)

La juenti’l Roncu.

Los Jarafis.

Rana y marrajinu en la juenti de Juan Martín

Esgrafiados de hexapétalas y lauburus en la c/ San Antonio

El alumnado fue consciente de las pocas evidencias romanas a la vista del pueblo, especialmente la pieza de una cupa o cipo que está encastrada en la ermita de san Bartolomé, así como la decoración de hexapétalas y lauburus en numerosas casas del pueblo, ya empleadas en epitafios de época romana.

L’Arró Tuna con el lagal d’Almea debajo

Además se comentaron arquitectónicamente tres chozos con sus respectivos corrales de ganado y una caseta de servicio en la zona del Guijarru. En el molinu la Juana los alumnos pudieron ver las evidencias del mecanismo de muela y los restos de la arcabudera y la sala de molienda.

En un muru farrungáu de los Jerechalis

A través de los diversos caminos y fincas fuimos percibiendo las huellas del cambio climático: floración anticipada (según las especies, entre un mes y tres meses), regatos totalmente secos, pozas con agua estancada, eutrofización en las escasas corrientes de agua, suelo quemado, vertido descontrolado de sustancias tóxicas en los arroyos, basuras y ripios, sulfatación de olivos, escasez de abejas e insectos polinizadores, ausencia de aves típicas de la zona, adelantamiento de aves emigrantes, etc.

En el molinu la Juana

A lo largo de la ruta los participantes aprendieron a distinguir torviscas ‘torvisco’, jaras, escobas, vilorias ‘dedaleras’, yerva carmín ‘fitolaca’, yerva envenenosa ‘estramonio’, las lagrimitas del niñu Jesús o conejitus, alfileretis ‘picos de cigüeña’, espinus ‘majuelo’, endinas ‘encinas’, magarzas ‘margaritas’, rebentabueyis ‘escaramujos’, tumillu burreru ‘cantueso’, cebollas almarranas ‘cebollas albarranas’, mastrantu ‘mestranzo‘, gordolobu ‘gordolobo’, almendrus ‘almendros’, chumberas ‘chumberas’, en los nombres vernáculos en extremeño.

Además pudieron ver colorinis ‘jilgueros’, cogutas ‘cogujadas’, chasmarinis ‘verdecillos’, marrajus ‘gallipatos’ y ranas.

El almuerzo lo realizamos en el molinu la Juana, al pie del Arró Tuna, consecuente con los preceptos de salud y de no dañar a nadie, a base de fruta fresca (plátanos, mandarinas, manzanas), bocadillos de hummus con filetes vegetales, tofu, mantequilla de cacahuete, frutos secos como nueces, cacahuetes, almendras y chocolate negro.

Reposando en la juenti’l Roncu antes de regresar al centro

La ruta se llevó sin percances y con muchas paradas para contemplar el patrimonio material y natural de Montehermoso desconocido para muchos. Concienciar sobre los efectos del ser humano en el paisaje y en el clima en apenas unos km alrededor del centro debería ser fundamental para hacer ver cómo el mundo, más allá de las rejas del centro, se desarrolla a la sombra de las acciones de los vecinos del pueblo. Ver las vilorias y las jaras florecidasa estas alturas del año, los regatos secos y los principales monumentos pastoriles e industriales del pasado del pueblo derrumbados y cubiertos de zarzas, ripio o basura de cazadores y borrachos remite a un estado de cosas de total desajuste climático y abandono por parte de las autoridades y propietarios, fruto de la desgana, la ignorancia y la despreocupación. No son esos el tipo de ciudadanos que deberían formarse en los centros educativos y es por ello que, con esta ruta desde este Departamento, hemos contribuido a significar los aspectos que nos lleven a obrar en consecuencia, una vez tomado contacto con los problemas.